Spesso sentiamo parlare di destinazione, dando però per scontato il significato che tale concetto rappresenta. Ma cosa contribuisce a far acquisire ad una meta di un viaggio lo status di destinazione turistica?

Nel linguaggio comune identifica un luogo prescelto per un’esperienza di viaggio, tuttavia siamo ancora lontani da una connotazione univoca. Potrebbe essere utile analizzare il concetto ponendo l’attenzione sulle sfumature che lo stesso può assumere, approfittando per chiarire gli equivoci sul senso. Partiamo dal suo contrario. Possiamo definire destinazioni non turistiche i luoghi che non vengono visitati? E questo riguarda il fatto che non sono noti oppure perché proprio non c’è interesse di nessun tipo?

Sì, spesso esiste il problema della comunicazione, ma non si esaurisce lì.

Il problema alla base è che il luogo che non è diventato destinazione non ha compiuto quel passaggio evolutivo necessario per definirsi tale.

Ma allora, cosa definisce una destinazione? Scopriamolo insieme!

Indice dei Contenuti

Definizioni di destinazione turistica

In letteratura il concetto di destinazione turistica indica molteplici significati: molto spesso è utilizzato come sinonimo di area, località, luogo, regione. Può rappresentare un luogo in cui vengono offerti prodotti turistici, in altri casi rappresenta la dimensione percettiva che i potenziali turisti hanno del luogo, talvolta le due prospettive si sovrappongono, riconoscendo il prodotto turistico come componente principale.

Le destinazioni sono infatti un’amalgama di prodotti, servizi, attrazioni inseriti in un contesto geografico e divengono prodotto unitario attraverso l’esperienza di fruizione del turista, il quale seleziona gli elementi che compongono la vacanza sulla base delle proprie esigenze.

Definizioni di “Destinazione Turistica”

È quindi la domanda a definire la destinazione, la capacità di rispondere a determinate motivazioni di viaggio, offrire un valore aggiunto che affascini e conquisti le esigenze dei turisti.

“The visitor defines the destination. Any other approach risks failing to attract and serve visitors”.

D. Fretchling, Washington University

Tipologie di destinazione

Ma offrire un valore aggiunto non può prescindere dalla gestione delle risorse, per questo è interessante classificare le destinazioni distinguendole in corporate e community.

Le prime sono caratterizzate da un modello multi-divisionale con un’elevata centralizzazione delle risorse, le seconde sono caratterizzate dalla diffusione delle risorse tra gli attori locali.

Una destinazione corporate è gestita da una società che possiede e controlla i fattori di attrattiva, i servizi e le infrastrutture. È un modello tipicamente utilizzato nello sviluppo rapido di una destinazione come nel caso dei villaggi turistici, dei parchi tematici e delle stazioni sciistiche.

Più complesso è, invece, il modello della destinazione community in cui è la comunità territoriale attraverso una molteplicità di aziende a porsi sul mercato sotto il controllo dell’ente pubblico. La diversa capacità della destinazione di proporre un’offerta integrata e sinergica è rinvenibile nelle tre configurazioni di prodotto punto-punto, package e network. Attraverso l’attuazione di quest’ultima il turista è in grado di vivere l’esperienza in chiave sistemica e uniforme, a motivo dell’interdipendenza e della sinergia che si crea tra gli attori della destinazione e che ne determina il successo.

Un successo che deve essere sempre attento allo sfruttamento delle risorse, consapevole e sostenibile.

Approfondisci sul tema della sostenibilità nel Turismo.

Il Ciclo di vita di una destinazione

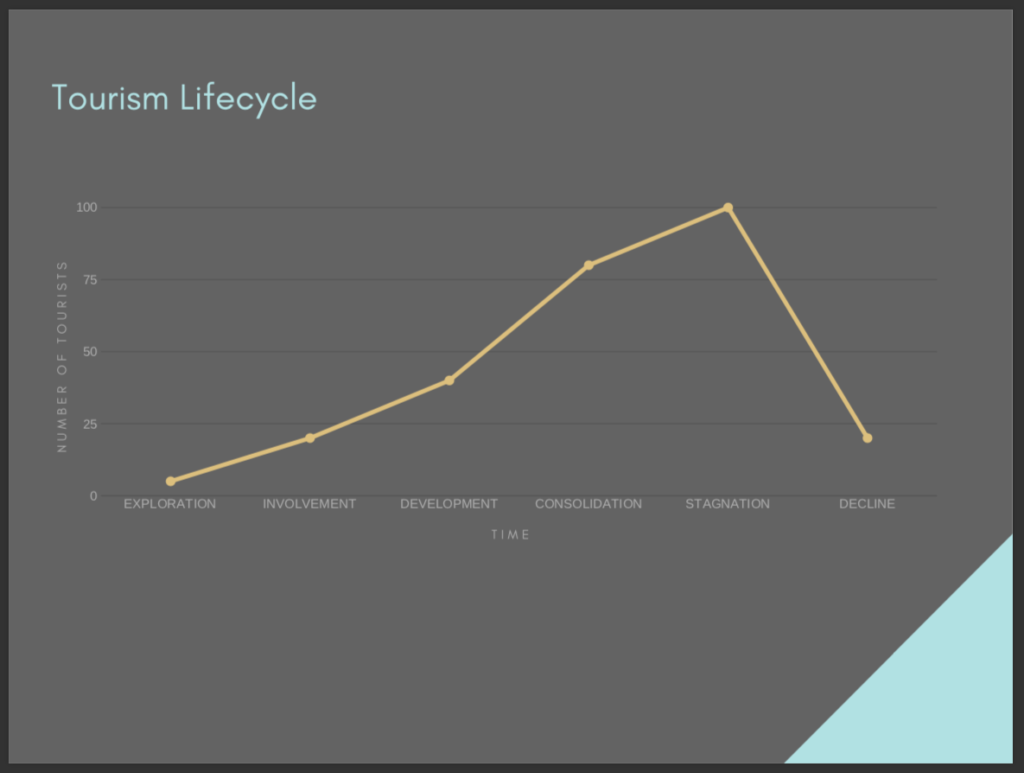

Sulla base del grado di sfruttamento delle risorse e del dinamismo che caratterizza una destinazione turistica si possono individuare sei fasi assimilabili al modello del ciclo di vita di Butler del 1980 che esponiamo qui di seguito.

- L’esplorazione: pochi turisti avventurosi visitano il territorio, nonostante la scarsità dei servizi di supporto disponibili.

- Il coinvolgimento: le prime attività imprenditoriali locali consentono di avviare la creazione dei servizi turistici e dei posti di lavoro per la comunità residente;

- Lo sviluppo: il territorio offre sempre più servizi e si implementa l’attività di promozione, divenuta essenziale per il processo di crescita;

- Il consolidamento: il turismo diviene parte integrante del sistema economico locale, con un coinvolgimento del tessuto imprenditoriale e lavorativo locale;

- La stagnazione: raggiunto il massimo sfruttamento dell’area, la località è molto nota e i flussi cominciano a diventare un problema in quanto la capacità di carico raggiunge valori massimi;

- La fase post-stagnazione: esistono due possibilità conclusive, una è il declino della località e l’uscita dal mercato turistico, l’altra è il rilancio, grazie alla scoperta o alla creazione di nuovi fattori d’attrazione, in grado di attivare un nuovo ciclo di vita dell’economia turistica.

Gestione di una destinazione

In conclusione, indipendentemente dalle divergenze sul concetto di destinazione, vi è il convincimento comune che il governo della destinazione turistica consente alla stessa di essere un soggetto in grado di competere con altre destinazioni concorrenti. Di stringere relazioni con soggetti esterni permettendo di incrementare il potere negoziale delle destinazioni nei confronti degli intermediari. Le realtà in cui tale attività è particolarmente rilevante sono i contesti turistici caratterizzati dalla frammentazione dell’offerta di servizi e dalla presenza di una varietà di attrattive diffuse che necessitano di una strategia comune, in quanto prevale lo spontaneismo imprenditoriale e l’assenza di cooperazione (ne è un esempio la Sardegna).

Tali elementi hanno portato alla nascita di una disciplina, il Destination Management, che può essere definito come un processo decisionale, finalizzato alla predisposizione di offerte integrate di servizi e attrazioni che alimentano i flussi verso la destinazione per il raggiungimento di un vantaggio competitivo sostenibile anche per la comunità locale stessa.

Esemplificativo il caso di Matera, in cui il processo di sviluppo responsabile è stato reso possibile dalla creazione di una rete tra operatori turistici-culturali e amministratori: dalla condivisione di principi di identità comune e sensibilità verso il luogo è stato possibile trasferire il senso di appartenenza storico-culturale ai turisti, arrivando fino a New York (grazie anche ad alcune pellicole americane di grande successo).

Oggi gli americani rappresentano il principale mercato inbound straniero per la “Città dei Sassi”, contando il 4% delle presenze (vedi la news).

Da un progetto di Destination Management può nascere una DMO, che definisce un sistema di servizi e risorse coinvolte nella gestione di un’offerta turistica integrata in un certo contesto territoriale. Può nascere a livello nazionale, regionale, provinciale e addirittura locale, può assumere la forma di Assessorato al Turismo, di azienda specializzata, di consorzio tra settore e pubblico e privato o di organizzazione no profit. Quello che le accomuna è la motivazione che sta alla base della creazione: l’esaltazione dell’identità del luogo e la differenza competitiva. Hanno come proposito la responsabilità, la leadership e il coordinamento.

Tuttavia la DMO non è l’unico modello di gestione, un ulteriore modello è la DMC, acronimo di Destination Management Company, organismo professionale di natura privata, solitamente un’agenzia che si focalizza su un territorio svolgendo l’attività di intermediazione turistica. All’estero esistono anche modelli di governance alternativi come i “tourism business improvements districts” (TBIDs).

Proprio in Sardegna negli ultimi mesi si parla di un passo indietro nell’iter di creazione della DMO regionale, Destinazione Sardegna prevista dal Piano Strategico Regionale 2018-2021, che però, al momento, non ha trovato il pieno consenso politico sul modello più idoneo (leggi un approfondimento sul tema).

Conclusioni

La necessità di un’organizzazione a livello regionale deriva anche del fatto che negli ultimi anni le tendenze del turismo sono cambiate, passando dalla domanda concernente il prodotto balneare alla ricerca di un turismo attivo, fatto di esperienze e complementare.

Proprio in quest’ottica è necessario che la Sardegna si presenti al mercato secondo una logica unitaria e multi-prodotto.

Perché allora in vista di prospettive favorevoli fare un passo indietro?